Por Josep M. Forcada Casanovas

Por Josep M. Forcada Casanovas

Presidente del Ámbito María Corral

Barcelona, mayo 2013

Foto: http://cort.as/7UK6

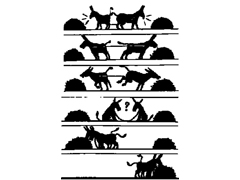

Muchas escuelas de negocios suelen educar para la competitividad, que no es lo mismo que la competencia. Ésta última describe la habilidad para realizar, con destreza, responsabilidad y conocimiento, unas actividades determinadas. La competitividad, en cambio, es la utilización de estas capacidades para superar a los demás.

Si esta competición no se transformara en una lucha en la que fácilmente se rompen las reglas de juego, quizás la sociedad se pondría de acuerdo en aceptarlas, pero hoy más que nunca, no se puede negar que con astucia fácilmente se pisa a los demás para conseguir primeros puestos prescindiendo del respeto. Parece que no importe la desigualdad y se cae en una suerte de dominio de los que tienen más sobre los que tienen menos. La competitividad se puede transformar en la fuente más dura de desigualdad, especialmente en la economía, tal como sucede hoy en Occidente. Se puede convertir en una carrera perversa por conseguir beneficios por encima de todo. Se tergiversa el significado del capital, que se convierte en un fin, más que en un medio. La ambición de la ganancia fácilmente ciega la dimensión social que desde un punto de vista ético propone una nivelación de la economía para estabilizar el reparto de la riqueza.

Hoy se puede entender la economía como un arriesgado juego de beneficios en favor de un gran capital que está en manos de pocos, que siempre deben ganar, y cuando no es así se producen cataclismos que afectan países y grandes grupos de clase media y baja. Es innegable que el ciudadano debe defender la subsistencia mediante unos esfuerzos, a menudo inalcanzables para buena parte de ellos y que son dirigidos por una política económica, ya que hoy la gran economía está arraigada en la política o viceversa. El juego del endeudamiento que aturde de manera enloquecida, por el hecho, entre otros, de cerrarse créditos y reconducir la economía hacia unas áreas favorecidas por unos sectores que la dirigen, tanto a escala nacional como internacional. Me refiero a la subsistencia no como austeridad -que no es una virtud-, sino que se trata de la capacidad de vivir con dignidad haciendo lo que hay que hacer y huyendo del derroche.

En muchos países europeos se devalúa el capitalismo que favorece el individualismo basándose en ideas como «yo he trabajado más que tú», «yo sé más que tú», «yo tengo más necesidades que tú» o incluso «yo pienso más en el mañana». Tal vez hoy ya deberíamos hablar del final de un capitalismo duro. Podría decirse que en nuestro país un 70% de los ciudadanos lo podría entender, pero nuestra sociedad debe pensar en el 30% restante que no tiene ni trabajo ni posibilidades de obtener los mínimos para subsistir dignamente, dado que una mínima resolución del problema no es previsible que se pueda dar a corto plazo.

Al Estado le corresponde dirigir la política económica y debe inventar formas de obtener recursos; él sabrá si debe producir recortes, priorizar áreas o reducir el gasto de las estructuras políticas para garantizar que la sociedad esté a un nivel de acuerdo con las necesidades. Al Estado se le debe pedir que piense más en la subsistencia de todos los ciudadanos a partir del bien común y al mismo tiempo trabaje para un incremento de recursos laborales para nivelar la calidad de vida. Siempre ha habido un porcentaje de ciudadanos que no tenían los mínimos, pero, como eran pocos, no molestaban.

Provoca angustia vivir una descarnada realidad en la que gran parte del mundo occidental sufre las desigualdades económicas y aún más en otros lugares del mundo, menos desarrollados, donde estas desigualdades pueden ser aún más amargas que las occidentales. Es evidente que hay que pasar del estado de la subsistencia al del progreso; ante una estructura político-económica, en nuestro caso la europea, es necesario que se avance hacia otro modelo. Las deudas son sagradas, pero no se podrán liquidar hasta dentro de muchos de años.

En el estado de la subsistencia se pide entrar con fuerza en un posibilismo social para establecer unas ayudas sociales que abran fuentes de solidaridad y que rebajen formas de vivir en la abundancia exagerada para que se entienda que en la subsistencia de todos, importa menos el hecho de tener, sea una determinada profesión u oficio, o incluso unos bienes ahorrados que son menos importantes que el ser.

Debemos ser ágiles para abandonar posibles vocaciones laborales y cambiarlas por otras que nos permitan subsistir y, en lo posible, ayudar a los demás. El cambio de oficio o de profesión no debe ser considerado como un fracaso o una claudicación. Quizá debemos optar libremente por realizarnos no tanto en el trabajo y por pertenecer a comunidades sociales intermedias (asociaciones deportivas, culturales, religiosas, etc.) que satisfagan nuestras necesidades al margen del trabajo que realizamos como medio de subsistencia.

Hay poca esperanza de que la pobreza se pueda resolver a corto o largo plazo. Y aunque siempre habrá en el mundo personas sensibles a la precariedad y que creerán en la solidaridad, más que nunca debemos agudizar el ingenio, sabiendo que los créditos serán en cuentagotas, que la ayuda entre las familias está tocando fondo, que las indemnizaciones por el paro acaban y, por supuesto, que se agotan los ahorros, especialmente los de la clase media, y todo ello pide una respuesta activa al 70% de la ciudadanía hacia el 30% restante. La competencia debe mover a desplegar un modelo de vida donde se dé apoyo a quien está dispuesto a seguir y con quienes están cerca para poder compartir las situaciones de precariedad. Cabe confiar en que los acreedores tengan paciencia para recuperar su dinero o que estén dispuestos a perdonar parte de la deuda para ayudar a liberar del ahogo económico.

Compartir es una palabra a la que muchos han dado un significado religioso; sin embargo, se trata de una llamada a que la solidaridad llegue a los necesitados, sin humillarlos. La solidaridad es posible aflojando y relativizando el deseo de “tener”. Se trata de pedir una renuncia a un egoísmo fácil. Es urgente hacer una apuesta para relativizar con sensatez la riqueza, que es efímera, para dialogar con la pobreza. Si la riqueza es un bien, más aún lo es el compartir. Ya no es tiempo de perseguir las seguridades económicas que ofrecía el capitalismo, más bien es momento de aprender a movernos con ingenio en la precariedad. Es hora también que los técnicos en economía ayuden con espíritu creativo a cambiar el lenguaje individualista por uno que estimule la solidaridad. Es cierto que un sector de la sociedad vive la indignación, clama por una nueva economía y crítica el mal uso de los recursos, pero hay que arremangarse para trabajar con el máximo de responsabilidad en áreas en las que aún se puede hacer alguna cosa.

Los economistas hablan de la rebaja necesaria de los salarios como una de las posibilidades para lograr un crecimiento en la industria y en otros campos. Me pregunto, por ejemplo: ¿es posible compartir los salarios, de modo que el lugar que hoy ocupa una persona mañana lo ocupen dos? O bien ¿que se pueda rebajar parte de un salario para que se aprovechen unas personas concretas? Ante la parálisis del crédito, especialmente del pequeño -con el que se puede hacer mucho-, ¿Se debería pensar más en apoyar a una banca ética? ¿Compartir vivienda? ¿Compartir segunda residencia? ¿Compartir vehículos? Por otra parte hay que rescatar un mundo de valores que tenga más sentido que nunca. Quizás se deberá promover la participación en el mundo empresarial, con dignidad y solidaridad, desde unos criterios de igualdad. Tal vez se deberá llevar a cabo un trabajo voluntario con contenido cooperativo. Y quizá formarse intelectualmente y con nuevas profesiones no excluyendo el estudio de lenguas extranjeras. Enseñar a hacer un buen uso de tantas y tantas horas vacías que se generan.

Compartir sin miedos es una de las formas de vivir una esperanza en la economía. No es una utopía: es una esperanza, aunque parezca leve.